…сидел он — бравый офицер — в раздумье глядя пред собою, в воспоминанья — как в прицел — направив взор… и чередою пред ним вставали — картины дней былых…

ОБМАНУТЫЕ ОЖИДАНИЯ

АРМИЯ 80-х

Он занимал всё купе. Прямо посередине. Не оставляя кому-либо ещё даже намёка на какое бы то ни было пространство.

***

Майор Кичин лежал на верхней полке и мечтал. Был он ещё достаточно молод, но ранняя седина уже вплела свои многочисленные нити в его темно-каштановые волосы, пышности которых не могла скрыть даже короткая военная стрижка. Он много послужил, ещё больше повидал, но по-прежнему оставался неисправимым мечтателем. А что ещё ему оставалось? Только мечтать. В той унылой служивой жизни, которую майор вел вот уже без малого почти двадцать лет, только и было, на самом деле, что одно светлое пятно — пятнышко — это его семья: обожаемая им супруга Анфиса Владимировна и двое сынишек — Вовка и Мишка.

И вот лежал майор Кичин на своей верхней полке и предавался мечтам. А мечтать было о чём.

Год назад по великой семейной протекции (муж сестры Анфисы Владимировны подсобил) направили его нести службу за рубежи нашей Родины — за границу — аж в целую Венгрию. До того он только слухами питался, как там, за этой заграницей, наши служат и живут. Сказка какая-то, а не служба и жизнь! Будто бы гардероб для всей семьи, если семейные, приводят в порядок — обувь там, джинсы, куртки обалденные, кожаные пальто, аппаратурой музыкальной — целыми центрами музыкальными — обзаводятся, ковры, посуда… еды всякой-разной навалом в магазинах. В общем, сказка, она и есть. Правда, иногда, слушая подобные рассказы, майор нет-нет, да и подумывал: «И зачем этого столько надо? Можно и так, скромно, как все в нашей стране, жить», — это мысли в голове у него такие вот проскакивали. Но тут же вспоминалось, как однажды ночью пришлось ему с поста — с боевого дежурства — на одолженном у прапора «Иже» переть мешок картошки из офицерской столовой — прапор этим мешком и поделился — потому как в эту пору (февраль месяц) в магазинах одна размороженная слизкая гниль вместо неё продавалась. Супруга тогда, правда, чуть не ополоумела от страха, когда поняла, что это он с боевого дежурства за тридцать километров приехал с картошкой. Но что делать? Кушать хочется… и дети ещё.

А сейчас майор мечтал. Мечта эта была семейная: и он, и Анфиса Владимировна, были людьми музыкальными. В свое время сам он чуть было не обучился игре на баяне в музыкальной школе, но мать его из школы забрала — платить было нечем, а вот супруга его, та музыкальную школу окончила — все семь классов по фортепьяно. Но дальше у неё не пошло, поскольку началась первая любовь, и стало ей не до музыки в училище, так как много музыки у неё стало в сердце. Однако с той первой любовью не сложилось: сердца влюбленных не в унисон звучали — у парня того сильнее. А вот её сердце он, Василий Михайлович, все-таки музыкой растопил: на гитаре во дворе — совсем даром, взамен баяна в музыкалке — за деньги, — научился здорово играть, и при первом свидании в весеннем парке так душещипательно забубил о том, как плачет девочка в автомате, что сердце юной Анфисы с его сердцем прямо в унисон и зазвучали.

Эта музыкальность общая их и сплотила. И по этой причине первым делом, сочетавшись браком, они приобрели отечественный стереофонический приёмник. Ни кровати нормально, ни холодильника, ни… в общем — ничегошеньки нет, а приёмник, прямо на полу на небольшой подставке, мигая лампочками — музыку преподносит. Стереофоническую. И больше им ничего не надо. Уже счастье.

Потому, как только за границу попали — первым делом и решили музыкальный центр покупать. Все там сразу в городке посуду всякую, ковры, джинсы да пальто кожаные начинали покупать, а они нет — музыкальный центр решили брать. Но денег он стоит! Ого-го! Одну только зарплату майора надо месяца три, а то и четыре целиком складывать. А на что жить?

Но наши же всегда выход найдут. И Василий Михайлович с Анфисой Владимировной тоже его нашли.

И теперь он мечтал. Уже точно можно было мечтать и даже в мыслях эту мечту руками трогать. Дело оставалось за малым.

***

И вот теперь он занимал всё купе. Прямо посередине. Не оставляя кому-либо ещё даже намёка на какое бы то ни было пространство.

Супруга сидела на нижней полке, поджав ноги и прижавшись спиной к стенке, а сыновья, с ногами же, забрались на противоположную нижнюю полку и играли там в крестики-нулики.

Майор периодически отрывался от смакования будущего счастья и нависал со своей верхней полки над супругой и интересовался, как оно там, у неё, внизу. Терпимо, или как. Анфиса Владимировна, как и полагается боевой подруге, отвечала ему, что терпимо, но, чуть помедлив всё-таки признавалась, что больше «или как» — ведь шли вторые, и, слава богу, — заключительные сутки, их практически безвылазного заточения в купе: всей семьёй после очередного отпуска возвращались они из Ленинграда в свой маленький гарнизон в южной группе войск — в ту самую Венгрию.

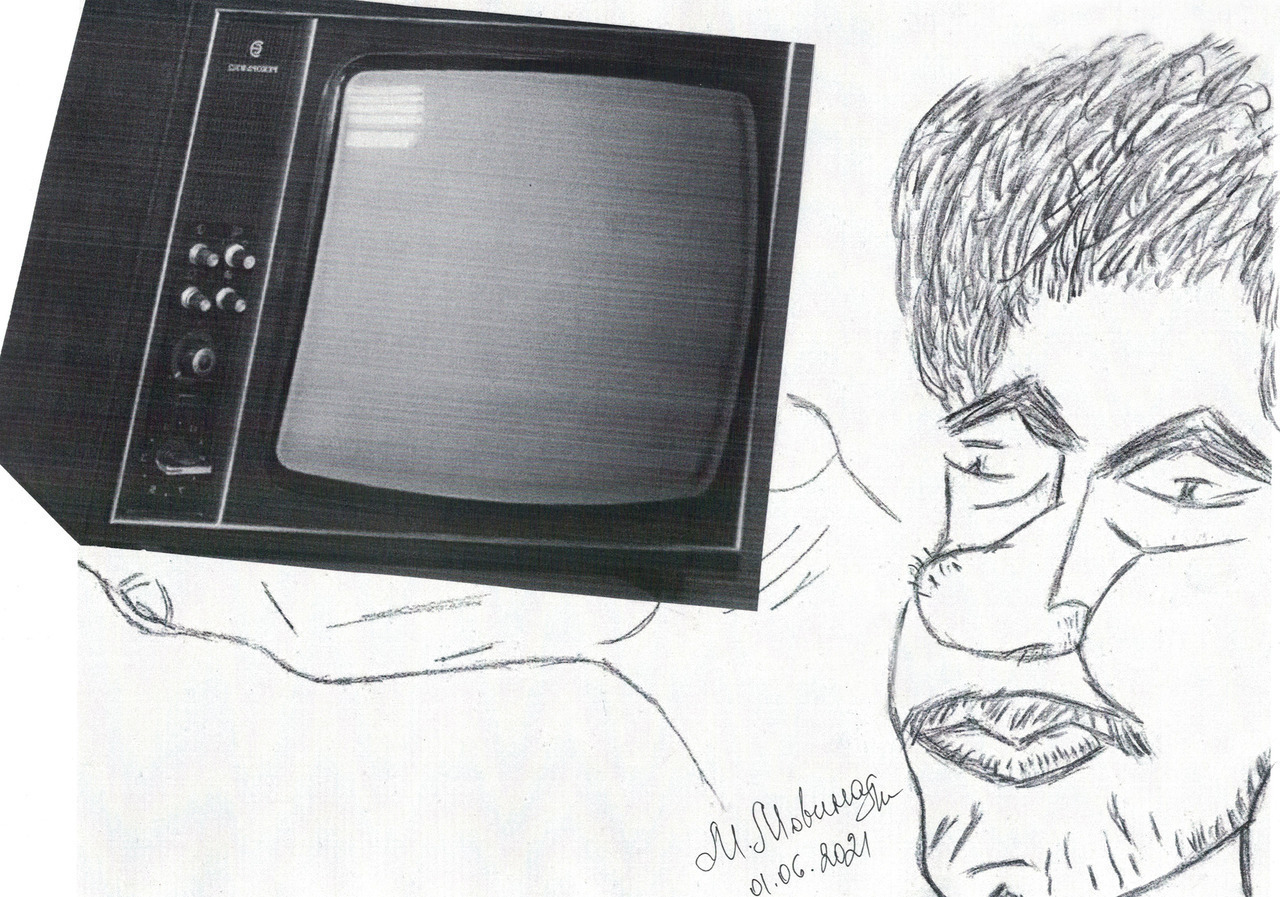

А посередине купе, на полу, стоял «Рубин» — отечественный цветной телевизор.

В очередной раз, свесившись к жене и поинтересовавшись, как у неё там, внизу, и получив от неё всё тот же ответ «или как», майор Кичин задержал взгляд на телевизоре, потом вздохнул и обратил свой взор за окно. Он механически наблюдал, как проносятся мимо ухоженные мадьярские поля и городки, и невольно поддался воспоминаниям — сейчас не столь уже и приятным, но лишь по причине скорого расставания. Он вернулся в тот радостный день, когда купленный телевизор доставили наконец домой из магазина. Сколько было восторгов, как вокруг него прыгали мальчишки, как любовно ему все вместе выбирали они место в маленькой комнате, как, наконец, всё семейство село на диван, и момент чуда наступил… Да-а-а… Экран вспыхнул и погас. Чудо, не успев начаться, закончилось — кинескоп сгорел. Сразу. О-о-о-о!!!! Вот горя-то было! Не описать.

Надо понимать всю остроту проблемы: домой-то мастер придет посмотреть, что там с телеком не так, но, если тот «не операбельный», то есть, только в телеателье его можно к жизни вернуть — тащи его на своем горбу туда. А был телевизор великолепен не только тем, что имел шикарно цветной спектр показа фильмов и всяких-разных патриотических передач и новостей, но ещё и своим агромадным размером и весом. Это была настоящая громадина, с впечатляюще большим, выпирающим сзади чуть ли ни на полметра, кинескопом. Ого-го! Такой в такси не влезет.

Хорошо было одно — кинескоп сразу сгорел. А если сразу — то заменить весь телевизор должны были без проволочек. Такое правило торговли тогда к нему применялось. Правда, об этом семья майора узнала несколько позже, но тут же и озаботилась: только хорошо бы и следующий не сгорел, а то замучаешься менять!

А в тот трагический момент все члены семьи погрузились в настоящую пучину горя. Они сидели и, обалдев, дружно смотрели на погасший экран… Затем майор позвонил в ателье. И им привезли новый телевизор. И добавили, что если телевизор сразу «дуба не даст», то пахать будет вечно.

И вот сейчас выстраданный красавец, любимый и прекрасный — гордость Советской промышленности — телевизор «Рубин» занимал всё купе.

Был он куплен чуть больше года назад на кровные, складываемые в течение полутора лет в семейную копилку рублики, и в добавок к этому, занял майор ещё недостающую сумму, которую до самого отбытия за границу и выплачивал, в офицерской «чёрной кассе»*

Кроме того, поскольку вожделенный телевизор был огромен, пришлось под него сразу же прикупить ещё и надёжную, широкую, полированную тумбу. Эту тумбу сразу отправили в контейнере по месту службы, как только это место майору стало известно: супруга категорично заявила, что в ней удобно будет хранить пастельные принадлежности. Тогда Василий Михайлович и его супруга ещё ведать не ведали, что заграничные запросы вынудят их менее чем через год, уже в следующий отпуск, тащить туда, уже практически на себе, и сам телевизор. Думаете, чтобы по нему мадьярские новости и рекламу смотреть? Нет. Или для того, чтобы наши советские урезанные передачи и разухабистые концерты в стиле «попса» после четырёх часов дня (только в это время начинались трансляции из Союза) смотреть? Не-е-е-т. Для этого у семейства там был старенький маленький автомобильный телепуньчик.

Тогда для чего? А это поймут сегодня только те, кто имел сцастье до перестройки и в перестройку служить за рубежом. Да, приходилось офицерам нашим открывать в себе, или взращивать, коммерческую жилку для «коммерческой» деятельности, которая, к слову сказать, категорически и беспощадно и в нашей стране, и уж тем более — в частях за границей — пресекалась. Но её, эту деятельность, так же беспощадно продолжали вести и в стране, и в воинских частях, поскольку кушать-то хорошо всем хотелось, а заграничные прелести смущали и воздействовали одинаково на всех, невзирая на должности и звания, и даже на таких стойких, как наш майор. А там, в Венгрии, хорошо шли, то бишь, продавались, привезенные из Союза сигареты, спиртное, кофе и ещё наша всякая всячина, не говоря уже об икре, биноклях и тем более — телевизорах. Не потому, что у них там, собратьев по социалистическому лагерю, этого ничего не было. Ещё как было! Но! Дороговасто, на их взгляд, да и зачем, если намного дешевле можно приобрести в другом месте: наши военнослужащие и вольнонаёмные свои «богатства» хорошего качества, за полцены практически мадьярам отдавали, чтобы хоть как-то суметь «прикупиться и приодеться» за время пребывания у них. Одной зарплаты даже старшего офицера, с учётом того, что жёны, практически не имели возможности работать (все места были заняты вольнонаёмными), конечно же, никак не хватало. По несколько месяцев складывали семьи в кубышку форинт за форинтом Отрадно было только то, что приглянувшаяся в магазине вещь, никуда не девалась ни спустя месяц, ни спустя — два и даже три месяца — дефицита ни в чем не было, так что можно было спокойно на неё копить и потом купить. А вот если привезти из Союза что-то на продажу, тогда можно и не копить несколько месяцев.

А уж если привезти сразу телеви-и-и-зор..!

Вот и стоял «герой» и «надежда» майора и его супруги прямо посередине купе. А сами они всей семьёй ютились, как птицы на жёрдочках, на своих полках. Чтобы выйти из купе, им приходилось проползать по своим полкам к двери и прямо с них сигать через открытую дверь купе — в коридор. Мальчишкам было очень прикольно так акробатиться. А вот Василию Михайловичу с Анфисой Владимировной приходилось искусно выгибаться всем телом, выводя ноги за пределы купе в открытую дверь, и держась за стеночку купе, осторожно ставить их на пол коридора. А вагон-то качается!

Однако тщательные подсчёты выручки за «богатыря» и того, что смогут, наконец, приобрести за это, грели их сердца. Чего греха таить — прибыли они за границу, как бы это помягче сказать, неважнецко одетые и обутые, не знавшие продуктового изобилия, да что там! — элементарного достатка. А здесь, за границей — майор, как только прибыл по месту назначения, сразу вспомнил рассказы побывавших за ней, — чудо-чудное, диво-дивное! И не только для жен!

Блестевшие глянцевыми боками эмалированные разноцветные кастрюли, пластиковые нарядные мусорные ведра, просто шикарные мягкие швабры, сияющие унитазы в витринах и белоснежные ванны, хромированные краны и всякие полочки, музыкальные центры и электрические швейные машинки «Зингер» с двенадцатью операциями и оверлоком, перламутровый сервиз «Мадонна»и кожаные пальто с меховыми воротниками, джинсы, куртки, кепки, шорты, и о! купальники, которые можно было примерять! Всё это великолепие просто ослепляло! А еда! Всякая! Разная! Аппетитно пахнущая! Тонко нарезанная на специальных машинках колбаска, ветчина, буженина! Сыр, несчётного количества сортов! Оливки, перчики… Рынок! И ещё: книги! В военторг регулярно завозили советскую и зарубежную взрослую и детскую литературу — такой дефицит в Союзе!

Ох! Чего греха таить — кружило всё это головы и соблазняло советские офицерские семьи, ну совсем не избалованные такими вещами. А всё это ведь денежек стоит!

Вот и пёрли сейчас майор Кичин с супругой этот телевизор! Пёрли и мечтали.

***

Чем ближе поезд приближался к конечной остановке, тем волнительнее становилось на душе майора Кичина. Он, конечно, не посвящал свою дорогую Анфису Владимировну во все тонкости «коммерческого» предприятия. Однако Анфиса Владимировна, и без того более или менее просвещенная женами комсостава о способах монетизации привезенного из Союза товара, чьи мужья не единожды проворачивали подобное, всячески скрывая свою тревогу за исход предстоящего супругу дела, нет-нет, да и посматривала на верхнюю мужнину полку, как бы проверяя, всё ли у него там, наверху, хорошо — как он там? Прямо, понятно, она и не думала задавать ему подобные вопросы: он должен верить, что она полностью доверяет ему, не сомневается в нем и в благополучном исходе данного мероприятия.

А майор уже не мечтал о музыкальном центре, а вовсю планировал, как лучше, а главное — безопаснее — провернуть это дело с телевизором. Сложность ведь главная была в чём? — габаритах товара. Один солдатик его точно не унесёт, два — может быть, а лучше… И как внести телевизор в их офицерский дом незаметно? А над головой, на третьем этаже, сам замполит части живет! Да ладно внести: ну привёз себе телек из Союза и привёз. А вот как вынести его, чтобы никто не застукал? Ну, свои, офицеры — вряд ли стучать начнут — все этими делами купли-продажи занимаются. Но замполит? Прямо, ёлки-палки, над головой живёт, и окна его прямо на парадную выходят! Хотя, с другой стороны, продавать-то привезённое прямо так вот никто не запрещал, но надо, чтобы всё, типа, шито-крыто происходило! А тут такая «дура» неподъёмная! Ещё и пронести её надо к задним воротам за складами, а это не десять метров пройти. А главное-то, главное! — особист части. Попадёшься — костей не соберёшь, то бишь звёзды с погон полетят, и хорошо, если только звёзды — за такое и из партии попереть могут…

В общем, потихоньку, от всех этих мыслей у Василия Михайловича начала гудеть голова. И что-то нервно потряхивать его начало. Повернулся он лицом к стенке — не помогло. Лег на живот и попытался смотреть в окно, но там уже стемнело, и это просигналило ему, что пути-то до конечной остановки — рукой подать. Ещё хорошо, что ночью поезд приходит — доставить домой телевизор в темноте проще.

Он снова повернулся на бок, только теперь лицом к купе, и сам не заметил, как глубоко и тяжело вздохнул. Тут же перед ним нарисовалось встревоженное лицо Анфисы Владимировны, и она, трогательно прикоснувшись к его широкой ладони, тихо спросила:

— Васенька, может… того? У нас же недалеко спрятано. Таможню же прошли. — Она всмотрелась в лицо мужа. — Ну что, доставать?

Василий Михайлович с нежностью, в ответ тоже чуть сжал ладонь жены.

— Какая же ты у меня… настоящая! — вдруг с чувством произнес он. — Настоящий товарищ! — потом приподнялся на локте: — Мальчишки спят?

— Спят, Васенька, спят. А ты и не заметил, как их сморило? Пусть поспят, ближе к станции разбудим.

По сердцу майора прошлась теплой волной благодарность к жене: «Вот ведь — всегда поддержит. И в горе, и в радости! И всегда знает, как помочь. Вот сейчас прямо в точку попала! Как же я сам до этого не додумался!»

Он погладил жену по щеке и, предвкушая удовольствие, потёр руки:

— Давай, Анфисушка, доставай! Накрывай!

— Тише, Васенька, детей разбудишь, — улыбнулась ласково Анфиса Владимировна. — Достать — достану, а накрывать-то, Васенька, уже и нечего — всё мальчишки подъели. Так придётся.

— Ну и ладно, — спустил с полки ноги майор, — даже так и лучше — ядрёнее продерёт и голову просветлит, а то что-то гудеть от мыслей начала.

Супруга с пониманием кивнула:

— Да, Васенька. Я и сама, честно сказать, заснуть не смогла. Но ты не переживай — все у тебя получится. Ты что, первый в городке, кто продаёт? Конечно, этот «Рубин» — больно громаден, в кармане из дома не вынесешь. Но что уж теперь об этом… Хотя… — она обняла мужа за покатые плечи (к этому моменту майор уже сидел рядом с ней), — хотя… можно и не продавать. Сами смотреть будем — ты только вспомни, сколько хлопот нам доставила его покупка! Копили-копили — купили. Притарабанили еле-еле — сгорел: лыко да мочало — начинай сначала. Обменяли — года не попользовались — везём продавать. Жалко, Вася. А самим ещё три года автомобильное наше малюпусенькое «горе» смотреть? Одна ведь радость — Союз увидеть, фильмы наши душевные… Пугачёву ту же послушать и посмотреть в цвете. — Анфиса Владимировна вздохнула — не тяжело — чуть-чуть.

Седовласый майор почти виновато посмотрел на пригорюнившуюся жену:

— Ну что ты, Анфиса? — он бережно прижал жену к себе, — …ну… конечно, жалко. Ну да — хлопот он нам доставил… ну, мало посмотрели… — Они помолчали. — Но ты только представь! — Василий Михайлович встрепенулся: — Японский музыкальный центр! — прошептал он жарко своей любушке на ушко, — с колонками, с функцией записи! Сколько запишем западной эстрады на него! Мощный! Звук какой! Слышала же у парторга — помню, с какими глазами от них прибежала. …Да и для чего же его было сюда тогда переть?.. Я уже и с ребятами договорился кассеты заиметь для переписывания. Вспомни, как ты мечтала «итальянцев»слушать, Мадонну, Баккара, Бони Эм! Ты что? Все попусту, что ли? — майор отстранился — не много, так, самую малость, и слегка повысив голос, уверенно закончил: — Нет-нет, как решили, так и сделаем. Здесь главное до задних ворот донести незаметно. А там уж мадьяр этот, торгаш, и примет его. Отвезёт кому надо, загонит, и, глядишь, через день-два уже денежки на центр у нас будут. Он же сказал мне, что у него и покупатель есть. — Тут Василий Михайлович снова возбужденно потер руки: — Ну ладно, любушка, доставай уже, дёрнем за успех наш, — и майор, явно отбросивший все страхи и сомнения, окрыленный, чмокнул свою Анфису Владимировну — любушку, в мягкую щечку.

Супруга помолодела в один миг и даже чуть зарделась:

— Хорошо, хорошо, Васенька. Из стаканов только придётся — ладно после чая проводник не унес, — и она, встав коленями на полку, поскольку телевизор не позволял ногам свободно спускаться вниз от самой двери и до самого столика, наклонилась под него и извлекла оттуда успокаивающую и одновременно возбуждающую, мерцавшую в полумраке купе чистой как слеза жидкостью, стеклянную пол-литровую тару.

— Да ты, я смотрю, уже и приготовила её! — с восхищением воскликнул майор.

— Ну тише ты, Васенька! Да, приготовила. Я же чувствовала, что волноваться ты начал: вон как вздыхал.

— Да ты моя, любушка-голубушка! — волнительно-нежно тихонько воскликнул майор, и уже больше не тратя времени на поцелуи и благодарные обнимания, вскрыл тару и плеснул живительную и спасительную в данный конкретный тревожный момент времени жидкость, в гранёные стаканы.

— За успех!

— За успех!

***

Наши дни.

Давно уже прошла и канула в лету перестройка, нет уже Союза, из которого за рубеж отправлялись нести службу наши офицеры и прапорщики — с семьями и без таковых — и наши вольнонаёмные граждане на работу в воинские части; ехали они туда ещё и с надеждой подзаработать деньжат и, приодевшись и прикупившись, вернуться затем в Союз и пожить на Родине в своё удовольствие некоторое время, не думая ни о чём; заросли бурьяном склады и ворота за ними того военного городка в солнечной Венгрии, куда собирался майор Кичин нести свой, так нелегко доставшийся ему в Союзе телевизор, — гордость отечественного приборостроения, — да и сам весь бывший военный городок вот уже без малого тридцать с лишним лет, заброшенный и никому не нужный, влачит пустое существование, пугая развалинами своих ангаров и бывших домов комсостава местных жителей, забредающих сюда время от времени посмотреть на остатки былого Советского величия; давно уже нет в живых замполита, которого так опасался майор… и где тот особист — гроза всей части?.. выросли сыновья майора, и у них уже свои дети; во всю кипит в стране рыночная экономика, и вот за витринами уже наших магазинов блестят хромом краны и отливают белизной унитазы и ванны, в супер- и мини-маркетах (неприличным стало называть вещи своими, русскими именами, то бишь, в универсамы, гастрономы и даже просто — магазины), все полки завалены колбасами, сырами — в упаковках, тонко нарезанные на специальных машинках; соления, вяления! напитки на любой вкус — правда, мы больше почему-то вспоминаем наш отечественный лимонад «Буратино»; в торговых центрах витают аппетитные ароматы, сотворенные руками искусных маркетологов, и всё там вылизано и блещет чистотой — чистая заграница! а мы все чаще вспоминаем всё тот же лимонад «Буратино», напиток «Байкал», докторскую колбасу за два-двадцать и российский сыр; ржаной хлеб, плетёнку с маком, батон с изюмом, пирожное «картошка» и мороженое «сахарная трубочка» за пятнадцать копеек; и никого уже не удивишь цветным телевизором — легким и тонким…

А майор Кичин до сих пор вспоминает тот — громадный, тяжелый и такой родной — телевизор «Рубин», с шикарным цветовым спектром и жесткой механической ручкой переключателя программ на его панели, с которым он, с таким волнением и, прямо скажем, — страхом быть пойманным с поличным, — шёл, сопровождая солдат, несших его сокровище темной мадьярской ночью к тем самым задним воротам части, как передал его тому торгашу-мадьяру, который сказал ему только одно слово — «жди» и пропал с телевизором в темноте этой самой мадьярской ночи.

И он ждёт. Ждёт до сих пор. И до сих пор несёт свой телевизор к задним воротам части сквозь темную мадьярскую ночь.

***

P.S.

А музыкальный центр семья майора Кичина, вскоре получившего две — подполковничьи, — звездочки на погоны, всё-таки купила — на следующий год, накопив на него из своих заработанных кровных денежек-форинтов.

§§§

ПОСМЕЁМСЯ ВМЕСТЕ, ИЛИ ПРИВИВКА ОТ ЗВЕЗДНОСТИ

Тучи над моей головой сгущались. Страх усиливался. Сердце колотилось. Тело покрывалось то испариной, то мурашками. Организм трясло.

Я металась по комнате.

То мне казалось, что в ней темно — и я включала весь свет: настенные бра, лампы дневного света над окнами, все рожки люстры под потолком и даже подсветку миниатюрного фонтанчика, стоявшего у ночного столика.

Потом мне начинало казаться, что света слишком много, он слепил меня и вызывал резь в глазах. Я лихорадочно начинала выключать: настенные бра, лампы дневного свет над окнами, люстру под потолком и… нет, подсветку фонтанчика я оставляла.

И продолжала метаться по комнате.

А в голове билась только одно — что я наделала?!!! зачем, зачем я согласилась? ой, как стыдно! зачем, ну зачем я всё выложила этой журналистке?! вот уже завтра в интернете появится заметка обо мне, а там… мамочка моя! все-все «явки», «пароли», даты… а этот алкаш! как он меня!.. это же всё в интернет попадёт!!!

Я уже прямо видела, как миллионы пользователей интернета разбирают по косточкам моё интервью, потешаясь надо мной на своих страничках, и оставляют там комментарии один другого хлеще!

Был третий час ночи.

***

Заниматься «писательством» я начала очень рано.

Так в интервью все говорят — рисовать, петь, играть на каком-то инструменте, или как я — писать — начали чуть ли ни с пелёнок и всегда знали о своём Призвании быть: художниками, певцами, музыкантами, писателями.

Так говорят все, кому посчастливилось, в конце концов, хотя бы даже только через двадцать, а то и — тридцать лет, стать известными. Но знали они с пелёнок и творили — с этих же пор!

Они говорят это как-то даже без зазрения совести. Как будто действительно рисовать, петь, играть, писать начали… — именно, видите ли, в этом возрасте у них проснулся талант! Они уже знали, уже умели!

Это, конечно, не значит, что кто-то из них не был талантливым ребятёнком и даже, возможно, но маловероятно, прямо лёжа в колыбели обладал даром предвидения своей звёздности в будущем.

Но, друзья мои, быть талантливым и стать известным — это всё-таки не одно и то же. Хотя, возможно, некоторые из них и вправду знали. Что станут. У меня у самой даже есть такой замечательный знакомый — он, правда не с пелёнок, но уже в пятом классе знал, что будет музыкантом и потому легко относился к отсутствию у себя математических способностей. Я сама часто была свидетельницей, как он на грустное замечание нашей старенькой учительницы математики Лидии Ивановны по поводу его очередной не пятёрки и даже не тройки, отвечал, спокойно блестя большими глазами талантливого человека, что математика ему не нужна, потому как он будет музыкантом. И стал-таки! И прекрасным музыкантом! Привет, Лёвка!

Но есть и другие. Они как раз наоборот — рассказывают, как ничегошеньки о своём призвании не знали, просто с мамой (или — заодно — с подругой, другом) «шли мимо» и зашли, и поступили, и стали вот сейчас знаменитыми. Правда, вот подруга (друг) как раз не поступили и потому сейчас не стали знаменитыми.

Ну да ладно. Всё-таки продолжу — о себе ведь рассказать хотела!

Так вот — заниматься «писательством» я начала довольно рано — как только освоила азбуку и правописание в первом классе. А куда же деться от «писательства», если мама требовала, чтобы я регулярно сочиняла, в хорошем смысле этого слова, конечно, подробные письма всем родственникам, жившим, кто в Ленинграде, кто в Волгограде, кто в Краснодаре, кто в Риге. Здесь, согласитесь, поневоле начнёшь писать!

Все они, эти дядья и тёти, любили меня и очень радовались, что я наконец-то пошла в школу и потому прекращу бессмысленно, как они считали, носиться по разным пространствам, прихулиганивать, лазая с мальчишками по деревьям и раскачиваясь на ветках над быстрой речушкой, чтобы испытать себя на смелость, топать по крышам сараев, изображая казака-разбойника, обрывать незрелые всякие-разные плоды в соседском саду и огороде, и вообще — ничем путным не заниматься, расстраивая тем самым маму — их любимую сестру.

Вы спросите, где в это время моих прихулиганиваний был отец? О-о-о! Это грустная история. Давайте о ней не будем!

Сейчас я хочу рассказать вам о… Итак, «писательством» я занялась рано.

Пока суд да дело, годы шли, подробные письма я писала всё художественнее, чем всё больше восхищала родственников, а в раннем девичестве, классе, эдак седьмом, получив укус любовной пчёлки, начала вести дневник. Ну, чтобы тайны свои сердечные смаковать и пестовать. А как же их можно смаковать и пестовать, открывая рот и вслух произнося сакральные слова: «любовь», «люблю», «страдаю», «ревную» и т. д. Знаю, знаю — многие девчонки обожают об этом посекретничать с подружками. Но это было не для меня! Любить, вздыхать — всё только наедине с собой. Отсюда и стихи пошли. Страдательные. Никому не показывала!

В общем, жизнь продолжалась.

Писала родственникам художественные письма, они продолжали восхищаться, а я продолжала изливать душу в дневник и хотела стать партийным работником. В партийную школу намеревалась пойти учиться сразу после десятого класса.

Вот так я собиралась стать писательницей.

***

«Что я наделала! Что я наделала!»

Эта мысль жалила и жалила мой воспалённый мозг.

«Зачем только я согласилась на это? Голова от успеха призрачного закружилась. Вот идиотка! Жила себе спокойно, писала в стол и счастлива была. А тут, пожалуйте к столу славы! Тьфу! Меньше звездиться надо было и к встрече ответственно готовиться. А ведь об этом мне даже и муха в уши не жужжала! Когда не надо — всегда рядом кружит. А здесь — молчала, собака!»

Вот уже третий полуночный час я гоняла себя по комнате и ругала на все лады свою непролазную глупость. Но легче от этого никак не становилось.

«Зачем, зачем я согласилась? Ведь никогда даже не помышляла об этом. Слава, известность, публичность — глупости одни! Никогда в них не нуждалась. А тут…»

Я на лету остановилась. Подержала в руках голову. Глубоко подышала. И села на край дивана.

«А ведь дело совсем не в моём согласии на встречу. Дело только в том…»

***

Всё начиналось вполне невинно….

Но начну по порядку.

Для редактирования своей повести мне понадобился толковый словарь. Именно толковый словарь в печатном варианте. Никаких электронных!

С этой целью я совершила променад до городской библиотеки провинциального городка, где и в этом году решила отдохнуть от суеты большого города. Удивительно, но прошлым летом в это время, в июне, здесь была серая дождливая почти осень, а вот сегодня, как и всю предыдущую неделю, день был на редкость погожий и даже по-настоящему летний.

Мне нравилась местная библиотека и девушки и женщины, которые трудились в ней. Не за злато-серебро, а по велению сердца! В прошлом году я замучила одну из них необходимостью найти для меня материалы по древней Руси. В то время я писала роман! О Древней Руси! Неплохо замахнулась, не правда ли, если учесть, что на всех писательских курсах учат писать только о том, что ты сам пережил или, как минимум — знаешь (оттого, видимо, так модно сейчас писать фэнтези). Но я замахнулась. И мне нужен был материал — сырьё, как любил говаривать один из корифеев литературы прошлых лет.

Так вот — измучила я её, эту прекрасную труженицу культурной нивы изрядно, поскольку всё было не то. Но нашлось! И мне вполне хватило, чтобы завершить роман.

И вот, год спустя, я снова шла в библиотеку. На этот раз за словарём.

Он нашёлся только в читальном зале. У самой заведующей этим самым читальным залом. Радости моей не было границ! Поэтому и разговорилась я. И разоткровенничалась не в меру — проговорилась, что, мол, пописываю я романы. На этой почве обнаружились у нас с этой милой заведующей общие взгляды на литературу.

Слово за слово — и узнала я о литературных чтениях в парке неподалёку от библиотеки, что устраивают регулярно эти замечательные труженицы, не давая упасть литературным вкусам современного читателя ниже плинтуса в коммунальной квартире.

Пригласила меня заведующая на эти самые чтения.

Первый раз неслась я туда не чуя под собой ног. И не разочаровалась….

Ну, и стала постоянной слушательницей.

После этих самых чтений мы вели разные интеллектуальные разговоры, и мало по малу я почувствовала, что меня уже, как вроде бы местную, меньше сторонятся. Да-да, было вначале у меня такое ощущение, что присматриваются ко мне эти замечательные женщины. А тут как бы приняли в свою «стаю».

У меня же просто душа распустилась! Близкие по духу! Что ещё надо!

Прошёл месяц.

И тут после очередных таких чтений и посиделок, только мы все собрались расходиться, та самая заведующая вдруг предлагает мне:

— А приходите в следующий раз и о себе расскажите. И о вашем творчестве.

Знаю-знаю! Сейчас вы мне не поверите: как так — приглашают писательницу чуть ли не на творческий её час, а она не рада. Но вот — истину говорю — не обрадовалась я, а сконфузилась. И лепетать начала, что, мол, и говорить-то мне о себе нечего, и не знаю, о чём вообще сказать, так мелочи одни…

Но все собравшиеся хором стали утверждать, что найду я, что рассказать о себе, и читателям их библиотеки тоже от этого польза будет.

И я, трепеща сердцем, согласилась, так и не поняв в тот момент, что предлагается мне творческая встреча с моими читателями. Пусть ещё и только будущими….

И вот наступил тот день.

Вы же уже поняли — я к нему не готовилась. Конечно — нет! Всё ещё я относилась к этому несерьёзно, как к игре какой-то. И только ночью перед тем самым днём до меня дошло, что таких встреч писатели ждут-не дождутся, бегают по библиотекам, кафе, лавкам писателей, договариваются, помещения и часы на это «забивают»… и т. д. и т. п. А здесь — пригласили! Что-то в моём сознании сдвинулось. Но, надо сказать — на чуть-чуть.

И поплатилась я за это впоследствии по полной!

Рассказывать-то я люблю. И умею. И артистизм, говорят, в это время даже у меня проступает. Проступает так, что слушать интересно. Об этом судить не берусь — своей аудиторией я не была. Но не учла я в этот раз, что говорить в кругу знакомых и кулуарно — это одно. А вот прилюдно выступить, да так, что тебя впоследствии с твоими речами и с твоей физиономией в интернет запустят, и туда «ходить» все подряд начнут, и читать твои откровения, и глазеть на твои морщины начнут — этого я совсем не учла.

Нет, до того, конечно, были и встречи всякие, и даже читала я на них свои творения безыскусные — но то всё в рамках встреч, организованных для знакомства читателей и с другими писателями-поэтами.

А тут — индивидуально! С читателями. Эксклюзив, как говорится.

В общем, хоть и мелькнуло у меня какое-то сомнение по поводу того, что хоть тезисы какие-то надо настрочить, продумать, какие вопросы могут задать, что ответить на них, но тут же, как всегда, решила — экспромтом.

И поплатилась. Как ранее уже было мной сказано…

Извините, передохнуть надо. От воспоминаний этих даже устала. Представляете, какое напряжение в реальности я испытала, что спустя столько-то времени усталость телесную чувствую, вспоминая?

***

Вот она аллея в парке, вот они слушатели мои, вот они книжки мои на столике. Всё как положено.

И вот журналист из местной газеты!

Опа!

Но! Поздно пить прохладительные напитки, как говорится.

Взяла она меня (этот журналист-женщина) сразу «за рога». Прямо как на курсах писательских, опять же, учат читателя с первого предложения брать! «За рога»! Я мгновенно почувствовала её мёртвую журналистскую хватку! Прямо шею сдавило! Но делать нечего: назвался груздочком… вот тебе и кузовок…

Всю биографию свою от рождения до наших дней под её напором выложила — не запнулась! И где родилась, и кто мама-папа мои, и про учителя литературы старенького, который писательством поощрял меня заниматься, и про музыкальную школу, что я закончила в детские свои бесхитростные годы — всё в подробностях. И про поступление на филфак, и про не поступление туда драматичное, и про академика, подталкивавшего меня писать о себе (очень интересная у тебя жизнь, говорил — пиши о ней!) и про тех, с кем в университетах училась (а там лица всё известные теперь!) и про то… В общем — как на духу. Чуть все фамилии тайные не повыдавала! Бог миловал — выходит, он мой разум сторожил всё-таки.

А журналистка всё это время быстро-быстро так строчит в свой блокнотик, а потом и фотографировать меня принялась.

Но это, как оказалось, только ещё моя разминка была.

Когда, наконец, перед зрителями я встала — тут уж совсем понесло меня! Ой, лю-ли! Артистизм мой в полной мере распахнулся! Сама это прямо почувствовала: легко так на душе! просторно так! — ведь люди такие замечательные сидят и слушают меня с большим интересом. Не зря, стало быть, стою перед ними и рассказ веду о себе и своём творчестве в красках — живопишу, словом.

И, видимо, так я раздухарилась, что уж очень большое пространство своим энтузиазмом накрыла, потому как — смотрю, два алкаша местных топают прямиком к нашим скамейкам литературным. Подошли, остановились, потом на скамью сбоку присели и рты пораскрывали.

А меня с непривычки от известности несё-ё-ё-т!!!

Приличное время я так «пела».

…Но вот, чувствую — внимание слушателей начинает потихоньку уходить. Остановилась, жду, когда кто-то из библиотечных работников предложит им начать вопросы мне задавать. Молчат. Ну, я сама и предложила задавать мне вопросы — то есть, сама встречу, как бы, веду: и писатель я, и конферансье, и ведущая мероприятия — всё вместе.

И тут один из алкашей со скамьи срывается и прямиком ко мне: разрешите, говорит, к ручке вашей приложиться, такая вы замечательная женщина! и получить после этого книгу вашу в подарок!

Слушатели в замешательстве загалдели, а второй алкаш головой покачал неодобрительно, поднялся со скамейки и, подойдя, оттащил от меня навязчивого первого. Вновь на скамью усадил. И сам сел.

Я оправилась от потрясения и вновь повторяю просьбу задавать вопросы. Обвожу аудиторию ласковым взглядом.

А мои интеллигентные слушатели сидят, и вижу я, стесняются вопросы задавать. Тишина наступила. Только слышно, как второй алкаш первого потихоньку урезонивает, да машины рядом по проезжей части гудят — дело ведь в парке, на открытом воздухе происходит.

И вдруг, о чудо! — голос раздаётся, вопрос задающий. И кто бы вы думали, его задаёт? Не догадаетесь с первого раза — алкаш. Тот, второй, урезонивавший.

И вопрос такой:

— А скажите, вы, писательница дорогая, в чём смысл вашего творчества и жизни в целом?

И глаза при этом у него почти трезвые и умные. И весь вид у него — значительный в этот момент.

Все присутствующие замирают, прямо видно это, и взгляды с него на меня, пытливо, переводить начинают — туда-сюда, туда-сюда. У меня внутри всё похолодело — вот они — коварные вопросы читателей! А тот с умным видом на меня смотрит. Пристально так. Как экзаменатор. Честное слово — оторопела я, чувствую, что ответить не могу: ну не знаю я, в чём смысл моего творчества, а уж о жизни и говорить не приходится!

Стою, смотрю на него как кролик на удава, и понимаю, что отвечать-то придётся! И надо прямо сейчас отвечать — слушатели ждут. Ну, сдуру и ляпнула первое, что на ум пришло (я же не готовилась к спичу и вопросам всяким возвышенным, как ранее вам призналась).

— В радости созидания и самого творчества — смысл, — говорю.

А у самой внутри всё трясётся, потому как понимаю, что высокопарно понесла, не по случаю.

А он взгляд пристальный с подпухших от телесных возлияний глаз стирает и смотрит на меня совсем уже по-новому — как на примитивное создание. Но сочувственно. Потом, сделав глаза осоловелые свои глубокими и ещё более умными и очень осмысленными (в этот момент я, честно — струхнула), проникновенно, но поучительно произносит:

— Неверный ответ, товарищ. В спасении души.

Развернулся и пошёл себе гордо — ведь он даже встал со скамейки, чтобы вопрос свой каверзный задать! А второй алкаш за ним посеменил, правда как-то приседая (наверно, от преклонения перед образованным товарищем), но тоже — гордо и не оглядываясь.

Кажется, в этот момент все присутствовавшие больше уважали того, грамотного, чем меня. Ну, мне так показалось. А и, правда — мой-то ответ — примитивный какой-то. Наверно…

Ну, после этого инцидента слушатели быстренько засобирались, видимо, получив для себя самый главный ответ и самую большую пользу от встречи с писательницей. Они подходили и благодарили меня, трясли мне руку. Чувствовала я себя неловко: мне казалось — просто поддержать меня хотели, чтобы я не очень переживала, что опростоволосилась с этим алкашом, — но улыбалась и взаимно благодарила их.

И это же надо! — тут снова появился тот, приниженно семенивший алкаш. Собравшиеся уходить слушатели передумали уходить и снова, теперь уже с интересом, смотрели на него. А тот, бодренько подсеменив ко мне и не обращая внимания на окружающих, с чувством произнёс:

— Вы самая лучшая писательница! А потому позвольте вашу ручку поцеловать и получить от вас книгу в подарок с автографом!

Что прикажете делать? Серьёзной уже не имело смысла оставаться — была не была! — получил он автограф — на своей собственной руке.

Остался очень доволен!

Хотя книгу я ему так и не подарила — заведующая пришла на помощь: пригласила его в библиотеку заходить.

Ох, и обрадовался же он!

А слушатели только улыбались.

На этом встреча окончательно и завершилась.

***

«Кажется, всё и неплохо получилось с этой встречей, — подумала я, сидя на краешке дивана и понемногу успокаиваясь. — Так в чём же дело? Откуда трясучка эта? Женщина журналист душевной оказалась — набросок статьи своей мне обещала прислать… Может, действительно, дело совсем не в моём поспешном согласии на встречу. Может, дело только в том…»

И среди тёмной бессонной ночи, сквозь пелену недавней паники, всё отчётливее начало проступать понимание произошедшего со мной.

Да, дело было совсем не в моём скоропалительном согласии прийти и рассказать о себе и о своих книгах. Дело было не в том, что я не подготовилась. Дело было в том — в чём смысл жизни и творчества?

…И может, прав тот, почти трезвый алкаш? — в спасении души?

А вы..? Как думаете?..

28 февраля 2019

Санкт-Петербург.

…с небес раздался голос ясный: — Я — Проза Жизни.

Мне подвластно всё: и жизнь, и слёзы, и любовь,

и сладость грёз… химеры снов… Поговорим? хотя б о том…

ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП? (РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ)

«Небу-у-дь такой своево-о-о-ольной… Небу-у-удь… Небу-у-дь такой незави-и-и-симой… Небу-у-дь… Небу-у-дь такой любозна-а-ательной… Небу… Пропадё-ё-ё-шь… Оставайся на ме-е-сте… Нестреми-и-ись… Смири-и-и-сь… Судьба-а-а-а… Пропадё-ё-ёшь… Пропадё-ё-ё-шь…»

Шипение и угрожающие голоса в этом шипении сливались в один устрашающий, протяжный и шершавый, сухой свист. Он и усыплял, и пробивал нервной дрожью все клеточки моего тела, делая это «усыпление» — и пробуждением, и одновременно — погружением в… глубины АДА! Да! Именно Тёмного холодного Ада.

Но я не хотела туда!!! Именно сейчас, именно в этот момент своей жизни, я не-хо-те-ла-ту-да! Чуть раньше… может быть… или — чуть позже… возможно.

Но не сейчас!

А шёпот-шипение, ставший участливо-вкрадчивым, продолжался:

«Пропадё-ё-ё-шь… Но мы помо-о-жем тебе. Мы — твои друзья-я. Только забудь себя-я-я. Отверни-и-и-сь… от… себя… Оста-а-а-вь…»

Мне стоило большого труда разомкнуть одеревеневшие от жестокого холода губы моего лица, холода, сковавшего их и превратившего в ненужные жёсткие скобки, сквозь которые я только и могла пока дышать. Потому что ноздри носа моего лица тоже слиплись от холода, и нос ощущался мной только как кусок оледеневшей плоти. И больно саднил.

Но всё же я справилась, насильственно разомкнув губы, и глубоко вздохнула, и в это же мгновение глаза моего лица открылись…

Надо мной склонились три… старухи.

Какие же они были страшные!

Лица — одно в одно — как у тройняшек, и одинаково ужасны: по-кощеевски вытянутые и худые — не лица — почти черепа; под абсолютно белыми, словно нарисованными жирной широкой кистью бровями, выделяющимися на высушенной исжелто-коричневой коже и выступающе-нависающими над остальной частью их лиц — ввалившиеся глазницы, из глубины которых пронзительно глядят маленькие глазки, зловеще сверкая чёрными зрачками; носы — крючковатые, неимоверно длинные, хищно зависшие над почти совсем беззубыми, разинутыми в ехидной улыбке ртами с одним-единственным, белым-белым, огромным торчащим вперёд клыком (у двоих — сверху, у одной — снизу); тощие подбородки, длинные и загнутые кверху, выдающиеся далеко вперёд в виде выдолбленной из коричневого дерева ладьи, спорящие в своей длине и огромности с самим носом! одежды — рваная мешковина, из-под которой торчат босые, грязные, с потрескавшейся кожей, коричневые ступни; сами одежды подпоясаны кручёной потрёпанной пеньковой верёвкой, за которую у каждой заткнуто сухое помело на длинной палке, глядя на которое понимаешь, что эти старухи — ведьмы, и что они только что прилетели и снова вот-вот улетят, унося с собой и тебя!..

Глаза моего лица сами по себе закрылись, и губы перестали жить, не вдыхая воздух и не возвращая его вовне.

Я услышала скрип — так засмеялись старухи.

И снова в уши мне поползли усыпляющие и одновременно устрашающие фразы: с-с-с-с-с-сь..! ш-ш-ш-ш-ш..! Сами по себе эти фразы не были страшными — подумаешь! — «не будь такой своевольной! не стремись! пропадёшь!» Но интонация! Интонация этих фраз! Это было предупреждение. И оно устрашало!

Фразы ползли и ползли, внедряясь в сознание, и с каждым мгновением я всё больше ощущала холод, всё сильнее деревенели губы, всё невыносимей становилась боль в том месте, где вместо носа у меня была оледеневшая плоть.

В этот момент я совершенно явственно услышала их хихиканье:

«Сдала-а-ась! Хи-хи! Отрекла-а-ась… от себя! Хи-хи-хи! На-а-а-ша теперь он-а-а. Тёпленькую возьмё-ё-м!»

И я вдруг осознала, что если сию же минуту не сброшу с себя это… видение?.. то непременно погибну! Просто умру!

И я решилась!

— Да пошли вы! — закричала я во весь голос. — Тени! Прошлого тени вы! Я вас не боюсь! И вы мне не друзья! И я не оставлю вам себя!

***

Она проснулась среди ночи, как это часто бывало в последнее время.

Ей некуда было торопиться и спешить утром, ей не надо было бежать на работу. Ей не надо было соблюдать режим дня и ночи, ей не надо было больше подчиняться общепринятому. Потому что она так захотела жить, и так жила. Она могла спать или не спать ночью, и спать или не спать днем. Она могла размышлять о чем хотела по ночам, а днём — не размышлять, а бездумно смотреть телевизор. Она могла решить с вечера, что на следующий день будет делать то-то и то-то, а утром проснуться и решить, что этого она сегодня делать не будет, или не будет делать сегодня вообще ничего. А после обеда снова решить, что все-таки сделает то, что решила сделать вчера — и сделать это.

Она могла отключить телефон на целый день, или даже на несколько дней, и заниматься только вязанием или чтением. Или писать стихи. Или слушать музыку. Потом включить телефон и обзвонить всех своих знакомых и друзей. Всех. За один раз.

Она могла ездить несколько дней подряд гулять в парк или центр города. А потом неделю не выходить из дома, даже если в холодильнике уже было пусто.

Словом, она жила так, как хотела — каждый конкретный момент времени. И вся эта такая «бесплановая» ее жизнь, как это ни странно, поступательно и верно двигала ее в направлении того будущего, которое она хотела иметь и сейчас создавала себе. Именно таким образом. Это был невидимый для постороннего глаза процесс. Но для посвященных он был видим и понятен.

…И вот она проснулась среди ночи и начала вспоминать, как теперь уже — вчера — днем, ездила на книжный рынок, как писала на почте поздравительные новогодние открытки, потом ходила по магазинам, разглядывая игрушечных обезьян… У нее в детстве не было больших мягких игрушек. Кроме небольшого плюшевого медвежонка.

«Пусть такая игрушка будет у меня сейчас, — решила она, — и это будет именно обезьяна».

Вот и поехала её искать.

Толпы снующих в поисках подарков людей. Горы всякой всячины в витринах магазинов. Но за всем этим видимым многообразием не было никакого разнообразия — как будто все эти магазины и отделы магазинов снабжались одним единственным складом. Даже игрушечные обезьяны везде были практически одинаковыми. Она знала, какую хотела найти для себя. Но именно такую, вчера не нашла.

«Вчера не нашла, зато сегодня обязательно найду, — подумала она. — Сидит где-нибудь на прилавке моя Обезьяна и ждёт меня. Никак невозможно обмануть её ожидания!»

А наступающий новый год будет годом именно Голубой (Зелёной) Обезьяны — об этом она узнала на том же книжном рынке. Зеленая Обезьяна…

«Пусть будет Зелёная… Голубая…»

Она расслаблено улыбнулась и снова уснула…

***

…Надо мной звёздное небо.

Такое звёздное, что даже луна на нём, по-видимому, с трудом отвоевала себе местечко, поскольку от неё остался только малюсенький тонюсенький жёлтенький — тёпленький — серпик. А звёзды сияют серебристо и холодно, как лампа дневного — холодного — света.

Но странно — мне уже не холодно, как в том, первом сне. Как раз наоборот — по телу разливается приятное тепло, отчего тело совсем расслабляется, нос дышит — как ему и положено, а губы! губы — я чувствую это — губы расплываются в блаженной улыбке!

…Послышался звук арфы, и в этом звуке я «увидела» тонкие нежные пальчики, перебирающие её струны.

«Как хорошо-о-о. Как мило. Мне тепло. И эта музыка…»

И мне захотелось открыть глаза. И я открыла их. Это были уже мои глаза, а не глаза моего лица. И я улыбалась своими губами, а не губами своего лица. И нос! нос был тёплый! это был мой нос, а не нос моего лица, и он вдыхал воздух и выдыхал его вовне.

Оказалось, что звёздное небо мне всего лишь привиделось. А на самом деле вокруг меня — нежно-голубое, дневное небо, и по нему — надо мной, вокруг меня и даже подо мной — плывут белые, маленькие и побольше — облака. Лёгкие. Воздушные. Радостные. А на этих облаках сидят, свесив с них маленькие ножки с розовыми пяточками и ухоженными ноготками, поблескивающими разноцветным лаком — милые девы. И улыбаются мне. И кивают мне изящными головками, похожими на головки нежных цветков. Все в белых и воздушных, как и облака, на которых они сидят — одеждах.

Одна из них, та, что сидит на облаке чуть в отдалении, тоже в белых одеждах. Но одежды эти не воздушные, а струятся по её телу в виде лёгких потоков воды. У неё слегка тёмные — платиновые — волосы. Чуть приподняв и наклонив, она держит в руках глиняную амфору. Из амфоры голубоватым, почти невесомым потоком льётся вода. И дева, опустив глаза, с улыбкой наблюдает, как вода, выливаясь из амфоры, струится вниз… вниз… на облака, образуя там совсем прозрачное, почти эфирное, водное пространство…

Кого она мне напоминает?..

А почти рядом со мной, на более плотном, похожем на круто взбитый венчиком сливочный крем, почти в таких же бело-кремовых одеждах, сидит очень серьёзная дева. За ней стоят и сидят, и, чуть приподнявшись в воздухе, парят, тоже без улыбок на лицах, другие девы. Одна из них, с бледно-коралловым шлейфом за спиной, воинственно подняла руку то ли предостерегая меня, то ли приветствуя, то ли призывая следовать за ней. А та, очень серьёзная дева, — главная — как я думаю, — вдруг плавно простирает ко мне гибкую, белоснежно-белокожую руку и словно вопрошает меня… или предлагает… перейти к разговору? Немедля.

Я в растерянности обвожу взглядом всё это небесное (я сразу поняла, что присутствую на небесных посиделках), пространство, и ища поддержки, обращаю свой взор к деве с амфорой, которая с первого взгляда показалась мне как будто бы знакомой. И та, словно услышав мою растерянность, и на мгновение оторвавшись от созерцания потоков голубой прозрачной воды и дымчато-эфирного водного пространства под ней, приподнимает свою милую головку с платиновыми волосами всю в блёстках голубых капелек воды в них, смотрит на меня, и улыбнувшись, беззвучно, но я слышу её! мелодично произносит: «Поговори… поговори с ними… о том… о сём… можешь о любви… они все — твой Любовный Гороскоп… …А впрочем, как хочешь — решай сама…»

Ах! И всё исчезло!

***

Итак, приближался Новый год. Год Обезьяны.

Сколько таких годов было в ее жизни? Два? Четыре? Да, четыре. И каждый из них привнес в ее жизнь такие изменения, которые стали краеугольным камнем ее судьбы. Эти годы стали поворотными в другую, совсем другую, хорошую ли, плохую ли — трудно судить — сторону. Но они поворачивали ее жизнь в определенном направлении, и с того момента эта жизнь начинала продолжаться, словно с нового листа.

И теперь приближался очередной такой год.

Год Голубой (Зелёной) Обезьяны.

***

«Поговори. Поговори с нами. Мы же — твой Любовный Гороскоп! Не пренебрегай нами. Мы мно-о-о-гое можем объяснить тебе!»

Милые Девы снова кивали мне изящными головками, похожими на головки цветков. Только теперь у каждой из них волосы были уложены в виде знаков зодиака — у одной в виде загнутых рогов, у другой, как корона — рак с растопыренными клешнями венчал причёску, у третьей надо лбом подрагивал громадный чёрный хвост скорпиона из заплетённых в тугую косу волос, у четвёртой — пышные рыжие волосы украшали скрещенные на затылке золотые стрелы, у пятой… у шестой… И только Дева, что показалась мне знакомой, та — с платиновыми волосами и блестящими жемчужинками капелек воды в них, и что сидела на облаке чуть в отдалении — не изменилась: она всё также, с лёгкой улыбкой, продолжала лить из амфоры прозрачно-голубую воду в эфирное пространство, и другая, строгая Дева, по-прежнему простирала ко мне плавно изогнутую руку, призывая?.. вызывая?.. на разговор?

…Тихая музыка арфы…

Я тоже улыбнулась, как Дева с арфой, а затем — тоже — без улыбки — как строгая Дева, — и обещающе кивнула им всем:

«Мы ещё обязательно поговорим с вами — о том… о сём… и о любви?.. тоже — поговорим… И, милые Девы! Я благодарна вам. А пока… Пока… Ах, милые Девы… милые Девы… ваши советы наверняка очень-очень кому-то нужны… Может быть… Наверно… Ну, а я… Я постараюсь справиться сама. Прощайте же… Про-щай-те-е…»

…

1.

Когда-то на заре своей сегодняшней жизни, такой непохожей ни на чью другую в среде ее сверстников и сверстниц, в середине девяностых двадцатого века, она увлеклась астрологией. Много чего было прочитано ею тогда. Эта литература только-только появилась в России. И люди маниакально стали увлекаться гороскопами и тому подобной… как бы так помягче выразиться? Нет-нет, она не покушалась на святая святых — право человека верить в то, во что он решил верить, или в то, во что стало принято (модно) верить. Только вот как сказал бы её хороший знакомый, почти Друг — ходить к астрологу и составлять гороскопы — это то же самое, как если бы заглядывать в свою же собственную записную книжку: ты же сам записал в неё что-то, а потом, подзабыв или совсем забыв, смотришь туда, чтобы вспомнить. Но ведь находишь то, что сам туда когда-то записал!

Проще говоря, человек как бессмертный дух, запланировал себе определенную судьбу, соотнеся ее с определенным положением планет и звезд. Ради Игры. И забыл. Конечно! Ведь это было… когда он был Дух. А теперь он, как простой смертный, приходит к астрологу и говорит: «Помоги мне, о Всемогущий! заглянуть в мою „записную книжку“ — чего это я там понаписал для себя?» Короче, он и пинкод к своей «записной книжке» забыл. Или потерял? Или себя потерял, если ищет ответ в звездах на небе?

…Так вот, поначалу она тоже решила найти себя в звездах. Только ходить к астрологам не стала — решила сама всю эту литературу осилить. И стала читать все подряд. И вопрос! Вопрос, который больше всего волновал её, как, впрочем, волнует и многих, если не сказать — всех женщин (возможно, и мужчин — с полной уверенностью невозможно сказать), — это конечно же, вопрос, а уж если к звездам обращаться — так это уж точно он: вторая половинка — Ах! Ах! Любовный гороскоп! Это название просто притягивает к себе! Скажете — нет? Женщин — определенно. Даже, наверное, феминисток.

А она таковой явно не была.

Ну не смогла она устоять перед таким названием — «Любовный гороскоп»!

«Вот, — подумала она, — здесь я найду объяснение своих ошибок, просчетов в замужней жизни, смогу в точности определить, как же теперь найти Его и — главное — какого искать; я найду здесь то, что поможет мне в дальнейшем предугадывать свою любовную судьбу и управлять ею».

Здорово!

Если честно — интересно все это было ей читать. Совершенно новое знание входило в ее жизнь! Оказывается, и так можно относиться к жизни! А она-то, прожив столько лет, наивно считала, что во всем надо полагаться только на себя! А поди ж ты — есть подсказки! Так все здорово изложено, по полочкам разложено, с объяснениями и рекомендациями! Да еще есть и варианты всякие — то есть и звезды-то, значит, не утверждают, а только расклад для тебя делают.

Словом, увлеклась она всем этим не на шутку.

И была в ее жизни еще одна вещь, одна «страшная» тайна, которую она хотела разгадать. Тайна эта, впрочем, особой тайной ни для ее мужа (теперь уже бывшего), ни для матери, ни для близких друзей таковой не являлась. А «страшной» она называла ее потому, что в течение двадцати пяти лет не могла ответить себе на один вопрос: почему я его так люблю? да и любовь ли это? почему сохну по нему всю жизнь? почему мое сердце так привязано к нему? почему столько страданий приносит мне то, что мы не вместе, а быть с ним — не могу… не смогла.

Этот вопрос без ответа так и жег ее сердце, так и сидел занозой там. И вылечиться от этой «болезни» не помогало ни длительное нахождение в счастливом браке, ни наличие любимых детей, ни частые переезды из города в город, из страны в страну. …Ни видимая лояльность ее супруга к этому ее «заболеванию».

Открыв же довольно толстенькую книжку в мягкой, темно-синей, изображающей звездное небо обложке, да еще и с причудливыми символами знаков зодиака на ней в виде прекрасных дев для расчета любви по звездам — она поняла, что в ней — ответ.

И она его действительно нашла.

Но не в той книжке. И не сразу.

Но именно с той книжки она начала свой поиск, как оказалось впоследствии, обратной дороги к себе.

***

…Один мудрый человек как-то сказал, что все в этой жизни имеет свое единственное начало, все в жизни происходит только один раз. И это — подлинный момент начала чего-то. Затем возможны изменения и развитие этого и иногда, наконец, и завершение. Но дальше в жизни идут только одни повторения того, первого. Это как копии с подлинника.

Так вот все ее последующие «любови» и влюбленности, конечно же, были лишь копиями, и совсем, может, и не плохими копиями. А иногда — даже и более экспрессивными — то есть нарисованными ею при помощи более ярких даже красок, чем подлинник. Но все равно — то были лишь копии, жалкие копии первой ее влюбленности и первой ее любви.

Должно было пройти тридцать шесть лет, чтобы она, наконец, поняла это. И успокоилась. По поводу «найти свою вторую половинку»: была уже в ее жизни эта половинка. Бы-ла.

Но эта подсказка пришла к ней не из гороскопа.

«…Интересно, что это за чувство — любовь?

Наверно, это что-то очень большое, такое большое, что может поднять к самому небу, к самому солнцу. И ты паришь, паришь и тебе так хорошо, что даже сказать об этом кому-нибудь страшно.

И в то же время, это чувство, наверное, почти невесомое, все как будто бы происходит само по себе, и ты только исполнитель.

Хорошо, если оно придет лет в двадцать. Но до двадцати надо дожить и сохранить в себе чистоту. Я не говорю о том, что надо не смотреть на мальчишек, не танцевать современные танцы, не смеяться громко. Нет! Главное, чтобы ты сама в себе ощущала какую-то силу, которая еще не утрачена. Это, по-моему, и есть чистота».

(Из дневника Миры. 13 октября 1968 года).

«…Из всех моих любовников, он был самым…»

Ей не захотелось обидеть его, но это открытие привело ее в… замешательство. Она была потрясена. Она была настолько потрясена этой мыслью и этим открытием, что еще раз, заново, «посмотрела» на их физические взаимоотношения.

«Да, даже муж… Не говоря уже об остальных моих мужчинах».

Она была в шоке!

«Так, давай посмотрим еще раз, — сказала она сама себе, — ведь этого не может быть».

Она мысленно еще раз «посмотрела» на их любовные встречи, которых, на самом деле, было не так уж и много. Всего шесть или семь за все эти долгие годы.

«Да, явно он был… Тогда… почему так страдала по нему? И почему не могла устоять перед физической близостью с ним?»

Она задумалась снова, погружаясь все глубже и глубже в эмоциональный настрой их взаимоотношений. И по мере того, как она делала это, сердце ее все больше и больше, все сильнее и сильнее начинало дрожать той самой болезненной дрожью, которая заставляла ее все эти десятилетия хотеть его, мечтать о нем и страдать по нему. Щеки ее начали гореть снова, руки похолодели, и ее снова начала «бить» та самая едкая дрожь желания.

Но… это были совсем не её муки желать его самого, или его… тела! О, ужас! Это были вибрации его желания иметь ее.

И этими его вибрациями она была пропитана насквозь.

Она состояла из него… из его вибраций!

Ах, это его желаниями она жила всю жизнь, это его желание иметь ее влекли ее к нему, это на его страстное желание обладать ею летела она всю свою предыдущую жизнь, как бабочка на огонь свечи.

Да, это было именно так! О!

Она испытала… настоящее разочарование! Нет! Не может быть!

И облегчение!

…но как зато, он хотел ее!

…и — как сладостно было лететь на этот огонь… — всю жизнь.

До Нового года, года Голубой Обезьяны, оставалось четыре дня.

2.

Я поняла, что выспалась: в уши лезли все звуки с улицы и из-за соседской стены.

Я, продолжая лежать на спине, запрокинула голову назад и снизу вверх посмотрела на светящийся циферблат своих любимых бесшумных электронных часов. Они показывали: 10:35.

«Точно, выспалась, — подумала удовлетворенная я, — ведь вчера, совершенно необычно и неожиданно для себя, я легла спать не в четыре, не в три, и даже не в два часа ночи, а в двадцать минут первого! И, конечно, к десяти тридцати должна была выспаться».

Я заулыбалась, снова прикрыв глаза — вставать все равно не хотелось.

Я заулыбалась оттого, что знала, что могу и не вставать. Вот не хочу и могу! Так я протестовала против привычного порядка вещей в этой вселенной. Я даже перестала ложиться спать «правильно» — головой к стенке. Я ложилась сейчас «головой вниз», как я это назвала: ногами — к стенке, а головой — к середине комнаты. Потому и на часы сейчас мне приходилось по утрам смотреть снизу вверх и задом наперед.

Мне так нравилось!

Внезапно я поняла, почему после новогодней ночи, просидев за праздничным столом и затем нагулявшись вдоволь по заснеженным улицам Сосновой поляны, я завалилась спать, не раздеваясь и не стеля постель, и почему я, спустя неделю после той ночи, все еще продолжаю ложиться спать одетая и по-прежнему, не разбирая постель: я неосознанно и здесь протестую против заведенного порядка вещей. Я представила себе состояние, когда вечером, после праведного рабочего дня стелю себе постель, раздеваюсь, надеваю ночную рубашку… Потом мысленно не стала стелить постель и надевать ночную рубашку… и ощутила СВОБОДУ.

Я «увидела», как, не придавая значения ритуалу отхода ко сну, продлеваю день… даже не день — ЖИЗНЬ! Жизнь перестает делиться на день и ночь, и сон перестает быть чем-то особо важным и значимым в череде дней и ночей. Я «увидела», как жизнь, таким образом, течет и течет без перерыва, и движение времени для меня не останавливается, а все продолжается и продолжается.

«Очень интересно, — подумала я, — наверное, так и жили наши далекие предки. Такая жизнь очень похожа на постоянное бодрствование… Нужна ли сейчас человеку такая жизнь? Ведь экономится масса времени на всех этих заведенных кем-то ритуалах».

И я поняла, что сейчас такую жизнь человек себе не может позволить — у него на такую жизнь сейчас просто не хватит физических сил. Его тело из-за уставшего разума, которому только одному и нужен «отдых» — бессознательность — не в состоянии жить без этого допинга — сна. А ведь что обычно говорят ребенку, не желающему раздеваться перед сном, или человеку, ложащемуся «отдохнуть» днем? Ему говорят:

— Разденься, пусть тело отдохнет.

Тело. Ха! Не тело, а уставший разум!

Да, когда-то рыцарю стоило снимать с себя десятикилограммовые доспехи! Но ведь теперь мы эти доспехи на теле не носим!

Мы не носим теперь доспехи на теле…

Это открытие, с которым каждый, ну просто каждый может поспорить и имеет на это полное право, так поразило меня, что я тут же вспомнила о своем издателе, который давно уже подгонял меня с моим следующим «литературным изыском», как он называл мои творческие проявления в писательстве.

Я поняла, что немедленно, «по собственному желанию», должна прямо сейчас встать с постели и дописать новеллу. Иначе никакой свободы мне без денежного гонорара за нее, не видать.

Вот такая свобода в этой вселенной. С этим, думаю, никто спорить не станет. Хотя…

…могут быть и другие мнения…

***

«Векторное кольцо». «Роковая любовь». К чему это все относится? А все это относится к астрологии. К любовному гороскопу. К паре Хозяин — Слуга.

Вот что прочитала она в любовном гороскопе.

Ее слугой была Обезьяна.

Очень ненадежный слуга.

Вертлявая, кривляющаяся, хитрая и …умная. За таким слугой нужен глаз да глаз. Если такого слугу держать в узде, он принесет много пользы. Но стоит отпустить его на вольные хлеба — пиши -пропало твое благополучие. Это тебе не Собака-слуга: преданный, верный, готовый жизнь за тебя положить и, если ты покинешь его — годами, десятилетиями, веками ждать тебя, сидя у обочины дороги без сна и пищи. Пока ни сдохнет.

Или Лошадь — будет работать для тебя, пока ни упадет, бездыханная.

Нет, не таким слугой была Обезьяна. В ее жизни, по крайней мере. Обезьяна — слуга «сам себе на уме». Для собственного благополучия. Она служит Хозяину, если вообще умеет служить, не для него, а для себя. И если Змея хочет, чтобы Обезьяна служила ей, надо тогда Змее все время держать ее под контролем. И… даже устрашать. Гипнотическим покачиванием и демонстрацией своего жала.

А зачем тогда такой слуга?.. Одна головная боль.

Да, преданности от Обезьяны вряд ли дождешься. Как и от Кота.

Эти двое живут только для себя…

…А если позволить такому слуге — хитрому и незнающему постоянства ни в чём — стать твоим хозяином?..

Похоже, в её жизни так и произошло.

Когда же она согласилась с этим? Ни тогда ли, когда позабыла пинкод к своей «записной книжке»?

… — Этот год — год Голубой Обезьяны. На столе обязательно должны быть фрукты, орехи, много фруктов и орехов, бананы. Чтобы Обезьяна в новом году была благосклонна к вам, следует накрыть стол так, как любит Обезьяна. Она должна быть довольна вами, и тогда этот год будет удачным для вас.

Голос из телевизора звучал очень серьезно. Рекомендации давала знаменитый астролог Доминика Затменная.

Мира услышала слова астрологини, ее серьезный и одновременно снисходительный, как у врача перед больными, голос, и почувствовала, как не вяжется он с ее, Мириным, внутренним мироощущением. И тут же подумала о том, как миллионы людей, слушающих сейчас астролога, мгновенно побегут в магазины за гостинцами для астрологической Обезьяны, и усмехнулась. У нее и самой даже поутру возникло прыткое желание сбегать на рынок орехов купить. Как же! А иначе не сложится новый год! Но когда позже, днем, стоя на остановке, она услышала разговор двух женщин, одна из которых говорила о том, что все орехи и фрукты раскупили в магазине рядом с ее домом, и что бананов уже не найти тридцатого декабря, ей стало совсем не смешно.

«Ну уж нет! Этого ты от меня не дождешься! — мысленно обращаясь к Обезьяне, проговорила она. — Еще чего — ублажать тебя! И вообще — хватит всех ублажать! В этом году ты у меня поработаешь! Поработаешь бесплатно, потому что Я так хочу».

Она засмеялась оттого, что на полном серьёзе с веселым вызовом заговорила с этой мифической обезьяной, словно та была абсолютно реальной в ее жизни.

«Вот что делает с людьми вера во всякую чепуху. Обезьяны, Козы, Рыбы. Каким только хламом ни набита человеческая голова! От чего только ни хочет человек зависеть! Постоянная ориентация на чужие ценности, придуманные к тому же неизвестно кем и когда. И для чего. Может, так человеку веселее и счастливее жить? Странный способ достижения счастья».

Но продолжая думать так, она все же чувствовала, что в этом во всем астрологическом «салате» есть для людей какой-то притягательный смысл. Кому-то, кстати, для возможности реализовывать свое желание ублажать, кому-то — для реализации желания подчинять.

Может, эти астрологические животные нужны человеку, чтобы выбирать для себя способ собственного поведения для достижения желаемого? Знаешь, кто перед тобой стоит — знаешь, как себя с ним вести…

«Нет, — подумала она, — все-таки, похоже, человек больше хочет подчиняться чему-то непостижимому для него, мистическому. Потому же он хочет иметь и всесильного невидимого Хозяина в глобальном масштабе, чтобы тот определял правильность или не-правильность проживаемой человеком жизни. Сам человек давно уже сбился со своего „звездного“ пути и ему нужен подсказчик. И он хочет иметь для себя ориентир, который задавал бы направление вектора его жизни. В каждом последующем году. Человек ослеп…»

Мира взглянула на экран телевизора.

Оттуда смотрела на нее все та же Доминика Затменная и уверенно-серьезно, можно сказать — даже как-то внушающе, рассказывала о влиянии Зеленой Обезьяны на Рыб, Раков, Козерогов, Тельцов, Скорпионов и даже Львов.

И Водолеев.

И Мира поняла, что, наконец, стала сильней своего Слуги.

Потому что она — Хозяин.

Хозяин своей жизни… И больше ей не нужно никакое «векторное кольцо».

Еще год назад она мечтала о том, чтобы кто-то пришел в ее жизнь и изменил ее. Она вспомнила, как тогда ощущала себя птицей, попавшей в ловушку и не умеющей выбраться из нее без посторонней помощи.

Нет, сейчас ей уже не нужен был кто-то, кто пришел бы и открыл окно, чтобы выпустить ее, птицу, попавшую в плен — на волю. Она поняла — ей самой надо было сделать это. И она уже сделала это. В уходящем году.

Да, теперь она знала, что всегда могла сделать это сама.

Она даже могла не попадать и в ловушку. Тогда. Она могла.

Теперь она знает это.

Так начинался для нее Новый, её пятый год Обезьяны.

С Новым Годом!

3.

Я с удовольствием потянулась. Запрокинула голову и снизу вверх, задом наперед посмотрела на окно. Там, за окном, занавешенным причудливой прозрачной занавеской, сияло декабрьское, яркое-яркое, но холодное-холодное еще солнце. Снизу мне было видно и синее, нет — ярко-голубое, зимнее небо без единого облачка, тонкие голые ветки ярко-белых в черную крапинку березок и, блестящие от потоков солнечного света, окна домов напротив.

«Хорошо-то как. Солнце. Небо. Жизнь. Сейчас встану, пойду на кухню. Сделаю себе ароматного черного кофе с топленым молоком… Нет, сначала — киви, тоненькими пластиночками веером на тарелочке, посыпанные сахарком, сверху веерочек яблочек, и по ним — узорчатый слой белой сметанной помадки. Хрустящие подушечки из пшеничных отрубей с корицей и клюквой. А уж потом — кофе с молоком и с маковыми и изюмными сухариками. Полный кайф!»

Я засмеялась почти вслух над собой — так живо и натурально нарисовала себе всю эту картинку: тут же почувствовала и вкус киви с сахарком, и хруст таящих во рту подушечек из отрубей, и вдохнула аромат дымящегося черного кофе.

Нелепо и смешно мне было наблюдать за собственными желаниями — желаниями моего тела.

«Надо же, до чего я дошла — есть не хочу, одно удовольствие получать хочу».

Я подумала так и поняла, что и в самом деле, есть давно уже не хочу ради «поесть», а вот получить удовольствие… это совсем другое дело. Я услышала саму себя, каким тоном произнесла эту последнюю фразу и осознала вдруг, что это голос и интонация моего сына, который очень хорошо пересказывал в детстве, да и сейчас мог это сделать, мультфильм про медвежат, подражая интонациям героя, и особенно — эту самую фразу:

— Ну, если Бу-у-угэый… тогда совсем другое дело.

Он всегда это делал с удовольствием и сам при этом весело смеялся: сразу было видно, как ему нравятся герои этого мультфильма.

Я тоже засмеялась, теперь уже вслух и громко. Сколько замечательного всего было в моей жизни. Дети, семья, любимая работа. Дорогие сердцу друзья. Музыка. Песни за столом. Стихи. Любовь. Да, много любви. Рыцари — мальчики, парни и мужчины. И задушевные подруги-девочки, девушки, женщины. Сколько успехов и побед! И все это уже позади. И не жаль.

А сейчас идет совершенно другая её жизнь. Такая интересная и наполненная! Внутренними желаниями, поиском. Победами и… не победами, но не поражениями. И снова поиском, и снова… Да.

Повторять прошлое она совсем не хотела. Даже в улучшенном варианте. Все должно быть новым, совсем новым, другим. И её сегодняшнее таково и есть. А поменялось что? Только она сама.

Вспомнился сон. Смешно. Какие-то старухи. Девы. Гороскопы.

«Да, всё правильно — изменилась только я сама. Вот такие вот дела, Мира Владимировна. …Да, такие вот дела… Ну, вставай же, лежебока, вставай. Иди, получай удовольствие!»

И она легко встала и пошла на кухню, и сделала так, как хотела: киви, яблоки, кофе, молоко. Удовольствие.

А за окном сияло холодное, но от этого совсем не менее желанное, солнечное солнце, ярко-белые в черную крапинку стволы берез раскачивали тонкими голыми ветками, напевая свою песенку, и окна домов напротив весело блестели стеклами.

Она сидела за своим любимым круглым столом, в комнате витал тонкий аромат яблок, киви и кофе, и всё в её мире было спокойно и желанно. Там был покой. Там жила Любовь. Большая любовь. И к себе. Тоже.

07 января 2003—07 января 2019

Санкт-Петербург.

…с небес раздался голос ясный: — Я — Проза Жизни.

Мне подвластно всё: и жизнь, и слёзы, и любовь,

и сладость грёз… химеры снов… Поговорим? хотя б о том…

НЕПРОЩЁННЫЙ

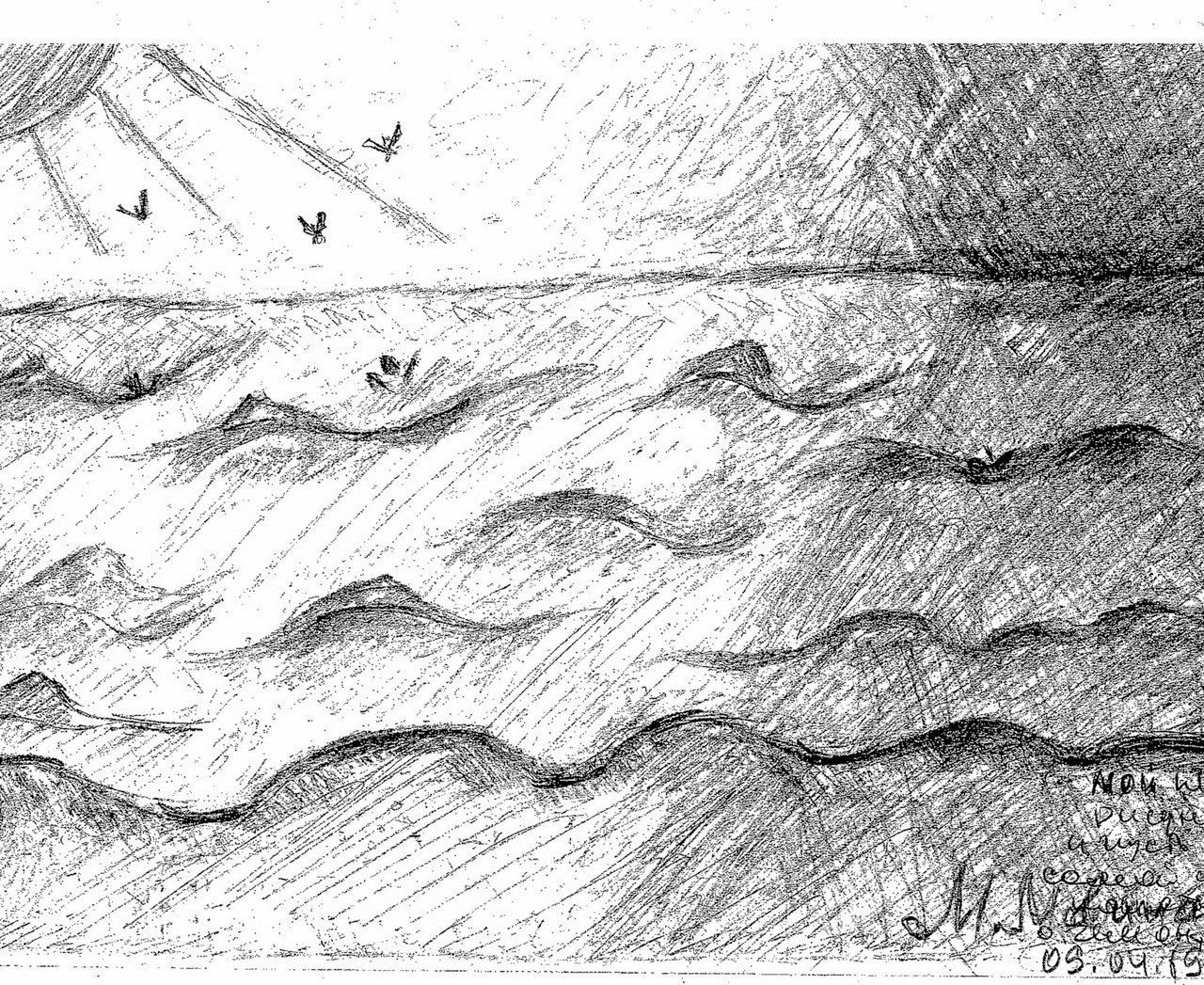

Только что прошёл дождь. Совсем не по-осеннему короткий. Но холодный, колючий, режущий. Предвестник приближающихся морозов.

Словно недовольный косматый и бородатый мужик, свинцовое небо нависло своим хмурым ликом над тусклой пеленой водного пространства.

Пляж, неухоженный — брошенный — мокро пластался вдоль кромки моря бурым грязным песком вперемешку с мелким ракушником, совсем не стыдливо выставляя напоказ разбросанные по нему бутылки и жестяные банки из-под пива, целлофановые обёртки от пачек, окурки дешёвых сигарет — словом, всё, что обычно можно увидеть на черноморских пляжах в «несезон». Или в начале каждого пляжного сезона. Или…

Постепенно ненасытные чайки, которых ненадолго разогнал шквал дождя, с пронзительным криком начали подлетать к нему, пикируя, садиться и по-хозяйски расхаживать среди всего этого мусора, выбирая что поинтереснее, для себя. Со стороны казалось, что они и впрямь — соображают «не по-человечески»!

Он сидел на обломке доски под пляжным «грибком».

Тента на «грибке» не было — одни ошмётки мокрой ткани, которые прошедший шквальный дождь истрепал ещё больше. И потому металлические прутья его остова ещё сильнее обнажились и выпятились. Особенно на фоне блёклого неба. И напоминали рёбра выпотрошенной и обглоданной большой рыбины. И пахло. Мокро. И тоже рыбой. Гниющей рыбой и прелыми водорослями. Хотя прошедший дождь слегка притушил эти запахи.

Он сидел на обломке доски, в своей древней, почти задеревеневшей от времени плащ-накидке, ссутулившись, и безвольно опустив на колени руки.

Когда начался дождь, он специально ушёл из дома. Всё в этом доме раздражало его. Больше того — он ненавидел всё это. То, что составляло сейчас, на старости лет, его дом. Его жизнь. Ненавидел тихой внутренней ненавистью, которая внешне проявлялась лишь в холодности и «спокойном» безразличии. Никто не знал, что кипит и варится в его душе и сердце, что питает его существование каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду его жизни.

Потому он и вышел в шквальный дождь на улицу. В такой шквальный, в какой «хороший хозяин и собаку на улицу не выгонит». Вышел и пошел к морю.

Мгновенная страсть стихии, её безудержная пляска, стонущие под напором ветра деревья, крутящиеся тускло-ярким водоворотом осенние листья, потоки воды, несущиеся вниз по улицам к морю — всё это было разрядкой его собственной ненависти, которую он не мог, боялся выплеснуть на поверхность своего существования. И только когда его начинали «доставать» люди, которых теперь он вынужден был называть своей семьёй, близкими, доставать своими просьбами или упрёками в его нежелании что-либо сделать, только тогда он переставал быть внешне безразличным и холодным и смотрел на «близкого» таким взглядом, что тот поневоле начинал что-то такое чувствовать и понимать — лучше оставить этого «спокойного» человека в покое, а то… не дай бог…

«Да, она хорошо знала, что во мне сидит „этот псих“. Она знала, когда надо остановиться, чтобы не перегнуть палку».

Старик вздохнул и ещё больше ссутулился. Движение собственного тела выстрелило из памяти её словами — «держи спину». Да, она всегда стояла возле окна, провожая его взглядом, когда он шёл на службу, и следила за тем, чтобы он «держал спину и не сутулился» — ты же офицер!

Как давно это было! И сейчас он очень хотел, чтобы она снова стояла возле окна и следила, как он идёт… Не сутулится ли, держит ли спину. Пусть бы она стояла вот так возле окна… А он шёл бы и чувствовал на себе её требовательный взгляд и старался бы не сутулиться и держать спину…

Только ей одной он позволял командовать собой, требовать от него чего-то, просить о чём-то. Да разве она когда-то командовала, требовала, просила?.. Ну, может быть, иногда… Но тут же начинала помогать ему это выполнить. Она всегда была рядом. Она была настоящим другом, настоящей женой офицера. А ему и надо-то было, чтобы что-то сделать для неё и семьи, или выполнить её просьбу, — надо было лишь, чтобы она просто постояла, посидела рядом. И всё. А всё остальное он сделает сам.

Но она тоже впрягалась, и невозможно было её заставить отступить.

Как давно всё это было.

Старик снова вздохнул.

Одиночество. Одиночество терзало его. Оно грызло его изнутри, как голодный, всегда ненасытный шакал грызёт и обгладывает оставшуюся от пира более сильных мира сего, кость. Оно выедало последнее желание жить. И ненавидеть он уже тоже устал.

Зачем он здесь? Почему он здесь — в этом маленьком приморском городке? Разве когда-нибудь он хотел жить здесь… или так? Зачем он позволил распоряжаться своей жизнью чужим людям, назвав их своей семьёй? Ведь у него уже была семья. Своя. Родная. Любимая и единственная. Был свой дом. Своё место на земле.

«Она, она во всём виновата!» Ему так и хотелось крикнуть это прямо туда, в море! Кинуть эти слова туда, в бесконечный простор, как можно дальше, чтобы этой далью усилить свои обвинения …и оправдать себя. И стало бы легче… Но оправдать себя он не мог… И потому сейчас он уже не взывал к морю и его бесконечности.

А ведь сколько лет он только это и делал!

Легче не стало…

Одиночество.

Никто никогда не видел, чтобы он вздыхал или маялся душой. Никому не позволял он увидеть, что тяжко ему, муторно ему. Одиноко. Так одиноко, что казалось иногда — сердце не выдержит, лопнет. В висках начинало пульсировать, кровь приливала к лицу, и оно багровело, а в глазах начинали прыгать мурашки. Полнокровие. Кажется, так это называется. Говорят, до инсульта недалеко.

«Ну и чёрт с ним!»

Старик выпрямился и посмотрел на море. Вблизи, у берега, оно казалось мелким и спокойным. Дальше начиналось какое-то движение, а ещё дальше уже ничего не было видно — сплошная пелена — слияние серых оттенков неба и волн. Снова начал накрапывать дождик. Мелкую сетку дождинок сеял он на буро-жёлтый песок, на разбросанные по нему бутылки и жестянки из-под пива, на целлофановые обертки, на и так уже размякшие окурки, на тяжелую водную гладь.

Старик снял с головы капюшон плащ-накидки, обнажив густую шевелюру белых-белых волос, и, прикрыв совсем выцветшие, серо-голубые глаза с малюсенькими точками острых чёрных зрачков, подставил дождю лицо. А дождичек, словно только этого и ждал. Он крупными каплями забарабанил по задубевшей ткани накидки, по непокрытой голове старика, по его глазам и лицу, по тяжёлой водной глади, заставляя всё сильнее хмурить чело того самого «бородатого мужика» — свинцовое и нависшее в этот момент над всем миром небо, — по буро-жёлтому песку и всему, что бессовестная человеческая рука разбросала по нему.

Он забарабанил по всему этому, но только водная гладь отозвалась — по её поверхности пошли крупные «бульки», тут же лопающиеся от хлёстких его ударов и мгновенно исчезающие, чтобы появиться вновь, лопнуть и исчезнуть…